专访CHICJOC:一场直播卖一个亿,逆势增长的设计师女装

过去两年,中国服饰行业最真实的变化不是“更难了”,而是以前那一套突然失效了。

流量砸不动了,爆款出不来了,设计越来越像了,用户不再冲动了。整个行业像被按下慢速键,却很少有人能说清楚,究竟是哪里变了。

零售增速放缓、库存压力加重、产品趋同,让许多品牌在同一时间遭遇同样的难题:当消费者不再情绪化下单,原有的增长路径开始失效。

但行业并没有同步下滑,在直播电商与淘系生态中,仍有品牌逆势扩张。

CHICJOC便是这一阶段最具代表的结构性穿越者之一。

在刚刚过去的淘宝“超级时装发布”,品牌一场直播GMV就突破1亿元,刷新行业纪录。作为一个起源并扎根在淘宝生态的女装品牌,它的成长路径本就体现了中国服饰电商过去十年的演化逻辑。

它也印证了淘宝与优质原创品牌之间的共生关系。平台需要优质原创品牌来引导市场,远离无序价格战,品牌也需要一个合适的舞台,展示自己的品牌价值。这次的“超级时装发布”就是如此,它传递给消费者的不只是一件衣服的尺寸和材质,而是一种完整、高级的氛围感和审美自信。这个舞台让消费者能清晰地看出品牌价值何在,从而为设计、剪裁和风格买单。

CHICJOC成立于2013年,定位中高端市场,以“极简轻奢”“智性美学”为风格特征,主打自研面料与通勤类服饰。

从早期网店到如今在南京德基、上海恒隆等高端商场布局门店,再到于成功出海,CHICJOC基本完整复现了一个“从淘品牌走向全渠道品牌”的成长范式。它既保持了淘系生态的高频上新机制,又在供应链端投入大量资源,自建起一套更稳定、可控的面料与工艺体系,使其产品力在中高价段具备明显稳定性与可预测性。

在专访了品牌董事长魏妤静后,沥金发现CHICJOC的关键优势不在于视觉或定位变化,而在于其在消费分化的时代背景下,通过供应链体系与商品结构的深度协同,构建了可持续的增长模型。

理解CHICJOC的增长,本质是在回答三个问题:

1. 用户判断价值的标准正在发生什么变化?

2. 品牌如何把增长建立在结构上,而不是运气上?

3. 在极度同质化的品类中,价值如何被最快看见?

消费审慎时代

要让人感觉花得值

要解读CHICJOC,必须理解它的用户结构。这群消费者并非盲目追随潮流,而是主动寻找“可验证的价值”。

过去两年,人们的消费行为变得更加审慎,不是少买,而是精挑细选;不是压低预算,而是把预算投入到值得的地方。

因此,预算并未向最低价集中,而是向能解释清楚自己为什么贵、为什么值得买的商品集中。也就是,品牌必须有能力解释自己的溢价来源。

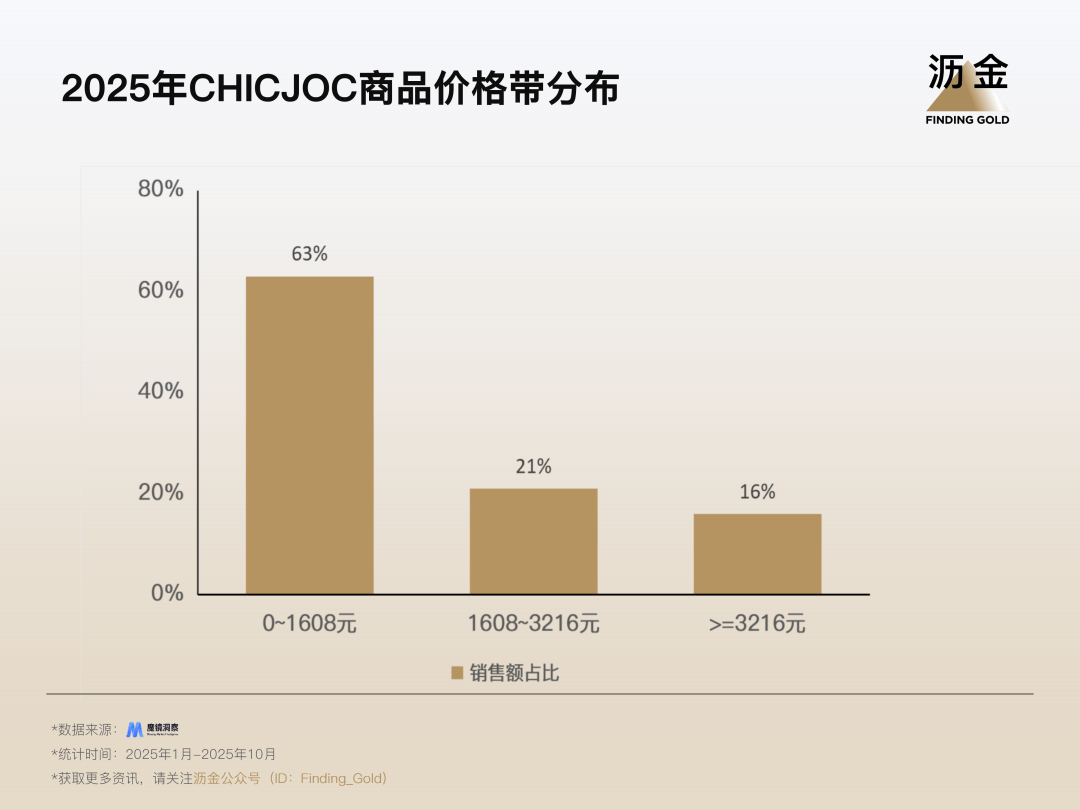

CHICJOC的价格结构正说明了这一点:0–1608元区间占比约63%,是“日常稳定需求”组成的底盘;1608–3216元区间占比21%,构成品牌最稳健的现金流来源;≥3216元区间占16%,不仅没有受到消费下行冲击,反而是GMV的拉动力。

如果用户只追求低价,那么销售额会明显向最低档集中。但现实是,预算被重新分配给“能说清楚为什么贵”的商品。

这与过去的冲动型时尚消费截然不同。

过去,风格、视觉、氛围感往往决定用户下单;如今,消费者想要理解产品背后的结构:面料从何而来?工艺如何区别?同材质的市场比较价是多少?供应链是否稳定?品质是否可追溯?

当品牌能把这些信息讲清楚,让消费者判断“这件商品值不值这个价”,预算就会自然发生转移。CHICJOC的增长由信息密度最高的商品带动,而不是最低价区间带动。看似是消费者愿意花更多钱,实际上是风险评估后的理性行为。

消费者真正看中的不是价格,而是合适的价值。

什么价格做什么品

通吃高低价格带

CHICJOC的供给端能力在于“价值表达的效率”。它把供应链优势、面料结构和成本逻辑,都转成了用户可感知的信息,减少了理解成本,提高了成交确定性。

首先,CHICJOC在供应链源头建立了牢固的价值基础。

回到2015年,当时的淘系女装仍处于粗放增长阶段——大多数品牌能拿到什么款就卖什么款,风格不稳定,成本随行就市,质量波动巨大。CHICJOC一开始选择了截然不同的路径:把品牌的起点放在更靠前的上游。

它从创立初期就持续参与面料研发,与供应链工厂联合开发关键材质,并提前锁定产能,在主力品类上形成长期稳定的合作关系。通过深度介入面料和生产端,CHICJOC在核心品类上形成了更可控的成本结构,也因此具备了高于同类品牌的稳定性。

而时间的推移进一步放大了这种差异。

过去十年里,许多依赖爆款和风格跟风的淘系品牌因供应链不稳、成本控制能力不足而相继消失;但CHICJOC却在相同周期内保持增长,并逐步扩展为拥有自我风格体系的品牌。行业潮水退去之后,它依然站在原地,很大程度上依靠的正是这种“从源头做价值”的硬实力。

其次,CHICJOC通过独到的商品结构设计把在供应链端沉淀的价值系统性地组织起来。

做女装最容易掉入的一条路径,是让产品节奏随着灵感、视觉风格或流行趋势走。它让创作感更强,但也让结构变得松散,季节变化很容易放大库存风险。

而CHICJOC的产品规划逻辑并非围绕当季潮流,而是围绕各个价格段用户最重视的价值因素,由此反推品类与结构。

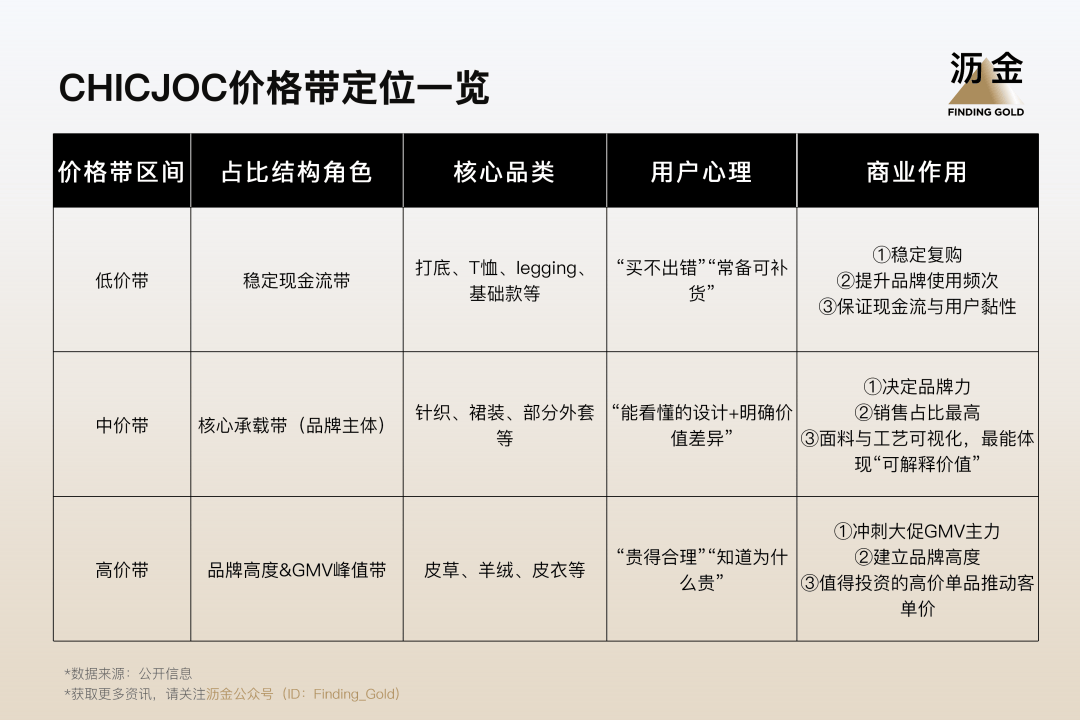

低价带商品主要承担使用频次和复购稳定性,典型品类包括打底衫、T恤、legging等基础单品。它们的角色不是制造惊喜,而是通过稳定的品质和一致的体验,让用户在日常穿着中自然形成黏性。

中价带是品牌的价值承载区。针织、裙装、部分外套大多集中在800–3000元的价格范围内,这一档位能够充分展示面料差异、工艺细节与版型结构,又不会带来明显的价格门槛。因此,它既是品牌最稳健的现金流来源,也是信息最密集、最能体现产品力的部分。

高价带商品则承担品类高度和成交峰值的作用。皮衣、羊绒、皮毛类单品的定价更高,但价值来源清晰,用户对价格的理解成本反而更低。在大促等关键节点,这些品类能够有效带动客单价提升,是GMV快速攀升的核心动力。

CHICJOC的商品结构本质是一套按价格带分工的价值体系。不同档位承担不同任务:基础款保证使用频次,中价带建立价值认知,高价带完成商业峰值。品类设计因此不再依赖灵感波动,而是由结构逻辑驱动,从而在高频上新与成本控制之间保持稳定的平衡。

这种结构化方法让品牌在大盘波动的环境下仍能维持年度稳定增长。CHICJOC不是依赖个别爆款驱动,而是通过不同价格区间的系统组合,构建出可持续的商业结构。

把卖点数据化

消费者一看就懂

在完成供应链和商品结构两端的建设之后,CHICJOC做的第三件事,是把这些由上游沉淀出的价值,以最快速度、最低理解成本传递给消费者。

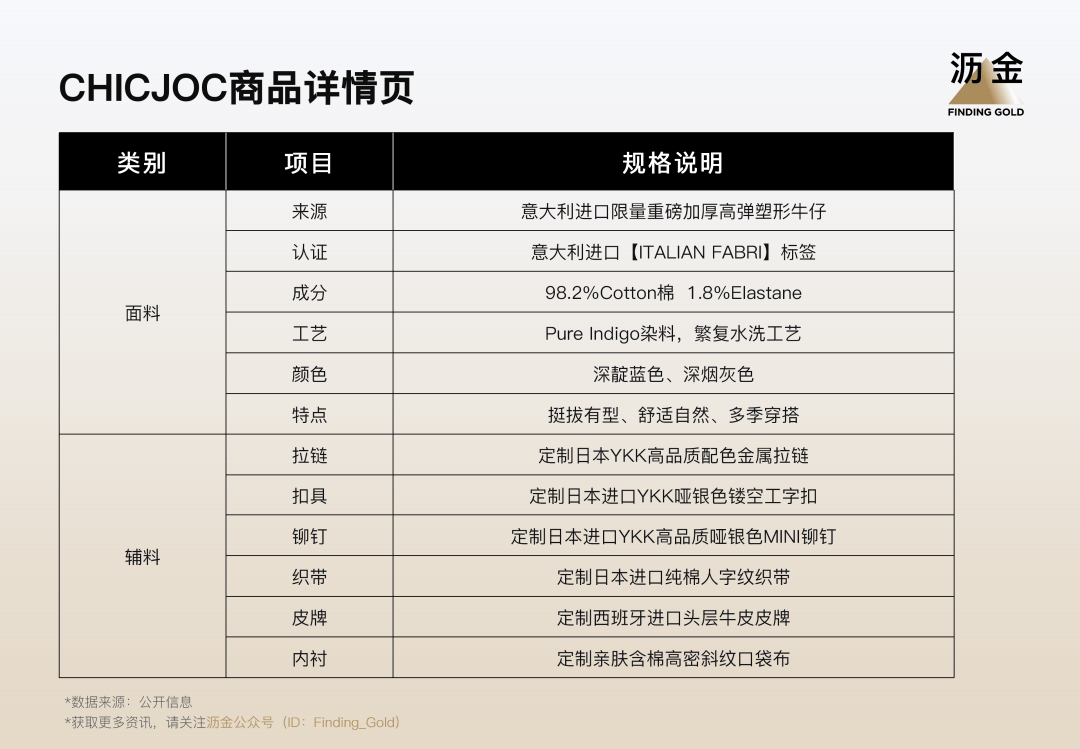

它做的不是单纯的信息轰炸,而是让关键参数变得可见、可比、可判断。

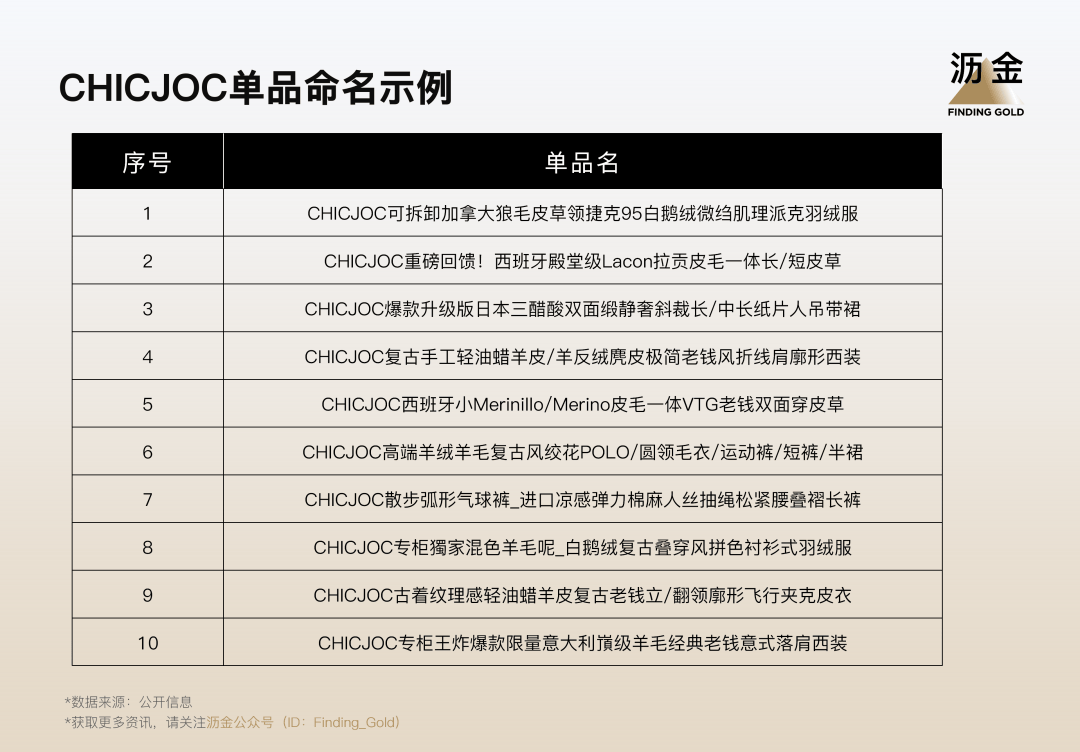

在商品详情页中,无论是纤度、克重、工艺流程还是产地来源,都会被完整呈现;在命名体系和直播表达里,也会优先讲清楚价值组成、成本差异以及与同类产品的对标点。这种方式让用户不再需要凭感觉判断,而是能够在极短时间内理解一件商品的真实水平,从而直接判断其质价比。

这种表达机制的核心,不是讲更多故事,而是减少用户的理解成本,让真正影响购买的因素直接被看到。信息越透明,决策越轻松;价值越清晰,营销卖点越不需要装饰。

这一逻辑下,产品不再依赖外部叙事来塑造吸引力,而是通过自身的结构、面料与工艺完成价值表达。

供应链能力、成本控制、面料优势,被系统地转化为前端用户能够立即捕捉的信息点,让“值不值得买”成为一个三秒内就能完成的判断。

更重要的是,这种信息透明并不会削弱品牌的壁垒。

在服饰行业里,“知道”和“做到”之间隔着巨大的能力差距。CHICJOC把纤度等参数完全公开,看似让竞争者掌握了信息,但真正难以复制的是背后的供应链协同效率、长期稳定的产能,以及对成本的可控性。

透明不是暴露弱点,而是展示优势,让质价比更具说服力。

此外,CHICJOC在前端表达中并不试图从零搭建一个叙事体系,而是更聪明、更高效地借用了用户已经熟悉的语境。

例如“意大利纯羊绒”“西班牙Lacon”“法国Lesage花呢”“老钱”“静奢”等全球奢侈品工业体系中的关键词,本身就是用户认可的质量锚点。通过这些高度熟悉的定义性短语,用户无需重新建立认知,就能迅速把产品放入自己的价值框架中。

换言之,它并没有让用户进入一个新的世界,而是让用户直接把已有世界的价值体系“填空”到自己的商品上。这种表达方式极大压缩了理解成本,也让品牌形象在极短时间内形成清晰轮廓。

沥金点评

CHICJOC给出了一个清晰且可验证的商业模型。

在需求端,它捕捉到了消费者从情绪转向结构的转变。用户不再追随氛围,而是追随可验证的价值。面料来源、工艺细节、成本逻辑这些传统意义上“幕后”的因素,正在成为新一代消费者最核心的判断依据。

在供给端,它把上游优势组织成可复制的商品结构。不依赖灵感波动,也不依赖单一爆款,而是通过价格带分工、面料体系和稳定产能,构建起可预测的增长机制,使品牌能够穿越流量周期。

在表达端,它把复杂体系压缩成最低的理解成本。不是讲故事,而是讲事实;不是制造期待,而是解释价值。信息越透明,信任越直接;价值越清晰,增长越可持续。

这一套从供应链到表达端的闭环,使得CHICJOC不仅在周期波动期保持了增长,更展示了一个更值得关注的行业信号:

服饰行业的竞争正在从吸引注意力转向赢得信任。

在未来的淘系生态中,品牌的胜负将不再由情绪主导,也不会由内容或流量单点决定,而取决于三个底层能力:能否创造稳定的价值、能否把价值组织成结构、能否把结构清晰表达出来。

CHICJOC之所以值得分析,不是因为它跑得快,而是因为它展示了一个更稳、更深、更具可持续性的方向——

当行业的情绪周期散去之后,真正长期的增长,都来自那些能够把价值讲得足够清楚、也足够站得住的品牌。