书店设计案例_书店装修设计公司!

当一座建筑被剥离所有围护墙体,仅剩混凝土框架裸露在天地之间,它呈现的是一种原始的、混沌的、甚至无意义的结构状态。这正是果麦书店项目设计的起点——不是从零开始的全新建造,而是在既有框架之上,通过一系列精心策划的"新结构群"介入,为这片混沌强行赋予新的秩序,最终将其转化为一个与自然深度关联、充满诗意的空间场域。作为这一过程的亲历者与塑造者,我们试图在此回溯果麦书店从概念萌芽到空间落成的设计思考。

起点:混沌框架与秩序的植入

项目伊始,我们面对的是一片空旷的混凝土框架。它缺乏明确的导向性,空间关系模糊,如同等待书写答案的留白。这种"无意义"的状态,既是挑战,也是机遇。我们意识到,设计的核心不在于添加繁复的装饰,而是通过植入一组清晰有力的"新结构",为空间建立内在的骨骼与脉络。

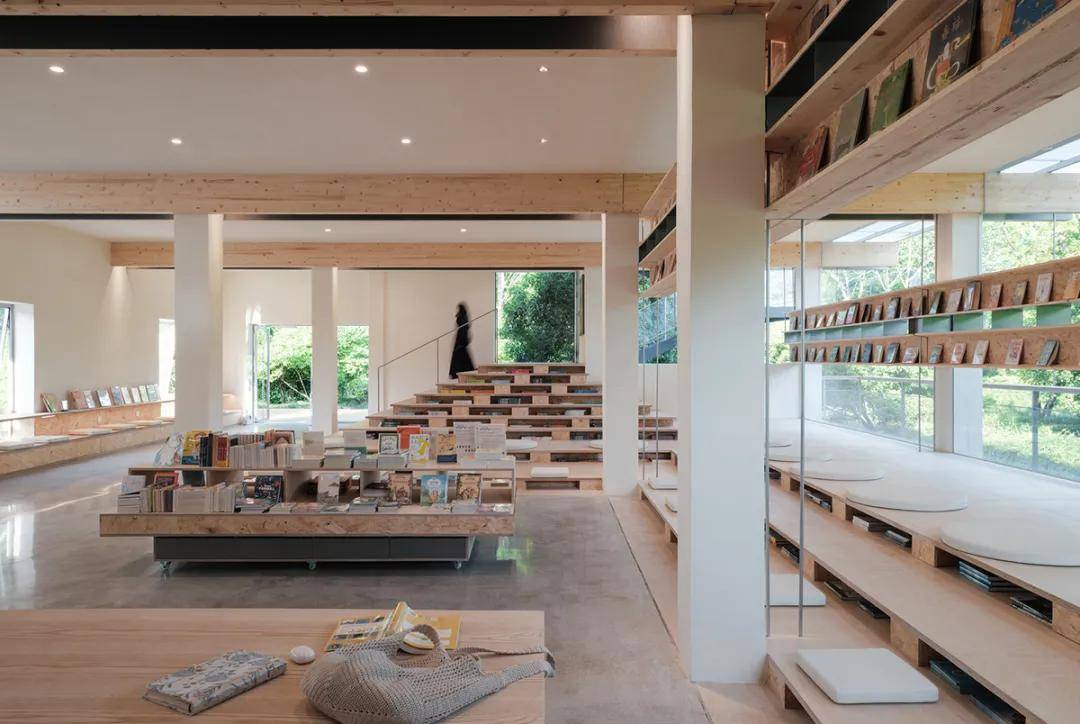

这一系列介入的新结构,并非随意安置。它们被精心定位,旨在打破原有框架的均质与混沌,强行划分出不同的功能区域与流线走向。这些新的体量——书架的阵列、阶梯座次的抬升、吧台的界定——如同在空旷的场地上植入的"空间发生器",不仅承载着具体的陈列、阅读、交流等功能,更重要的是重新组织了空间的节奏、尺度与视线关系,将无序引向有序,将混沌转化为具有清晰逻辑的空间序列。

核心:与自然深度关联的空间营造

果麦书店设计的最高追求,是创造一种与自然深度交融的体验。这不仅是视觉上的通透,更是身体感知与自然元素的亲密互动。

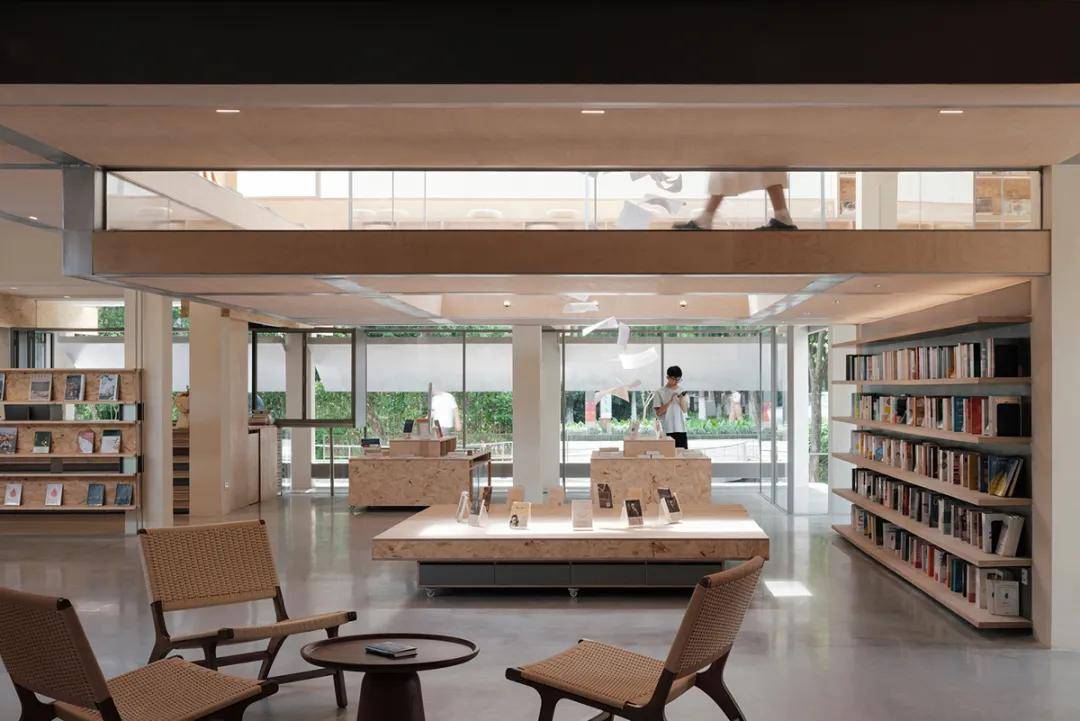

在水平维度上,一层空间被规划为环抱水院、水平连通的整体。西侧纵向展开的主空间承担书籍展销功能,高大的书架阵列不仅提供了海量的藏书容量,其本身的重复韵律也强化了空间的导向性。北翼设置为咖啡阅读区,南翼则为阅读沙龙区。这种布局使主要功能区都最大程度地面向中央的水院或周边的绿意。

大面积的开窗和玻璃幕墙是实现内外交融的关键。它们消解了室内外的物理边界,将室外的阳光、绿树、水景毫无保留地引入室内。无论是在北翼书吧小酌咖啡,还是在南翼沙龙区参与讨论,读者的视线总能与自然相遇,感受到时间的流逝与季节的变迁。

空间的自然关联更在垂直维度上得到延伸。南翼的阅读沙龙区通过室外楼梯与二楼的景观露台相连。这一设计不仅解决了交通问题,更塑造了一场从室内到半室外、从地面到空中的空间体验序列。读者可以拾级而上,步入被绿意环抱的露台,获得更开阔的视野,以一种全新的角度俯瞰庭院及远方景色,实现了与自然对话的升华。

在材质选择上,我们大量运用了浅色木材、灰色水泥地面以及白色墙面。这些材料质感质朴、色调温和,不张扬夺目,而是作为背景,更好地衬托书籍的色彩,并让自然光在其表面形成柔和漫反射,营造出明亮而温馨的氛围。天花板上裸露的木梁增添了空间的自然肌理与温暖感。精心设计的照明系统作为自然光的补充,确保夜间或光线不足时,空间依然拥有适宜阅读的舒适光环境。

功能与体验:多元复合的阅读生活场

果麦书店不仅仅是一个购书场所,更是一个承载多元活动的社区文化中心。靠窗的座位、阶梯教室式的角落、以及开阔空间中的独立座位,为个体读者提供了多种选择,满足不同人群对私密性或开放性的需求。中央的长桌、沙龙区以及二楼露台鼓励了人与人之间的相遇与对话,使书店成为思想碰撞的平台。精心陈列的书籍、灵活的展示台以及艺术品的点缀,共同营造出浓厚的文化氛围,激发读者的探索欲。

果麦书店的设计,是一次从"结构的废墟"上重建"意义的场所"的实践。我们通过引入新的秩序,将冰冷的混凝土框架转化为一个充满温度、与自然共生、激发灵感的阅读场域。当读者漫步其中,在木香与墨香交织的空间里,透过明亮的玻璃望见摇曳的树影与粼粼水光,或拾级而上感受清风拂面时,我们所追求的——那个建筑、人、自然和谐共鸣的诗意瞬间——便得以实现。这不仅是关于书店的设计,更是我们对于理想生活方式的一种空间诠释。