原创 日本海军有多贪心?万吨小船硬塞百架战机!天才设计师被压垮早逝

创始人

2025-11-23 13:33:14

0次

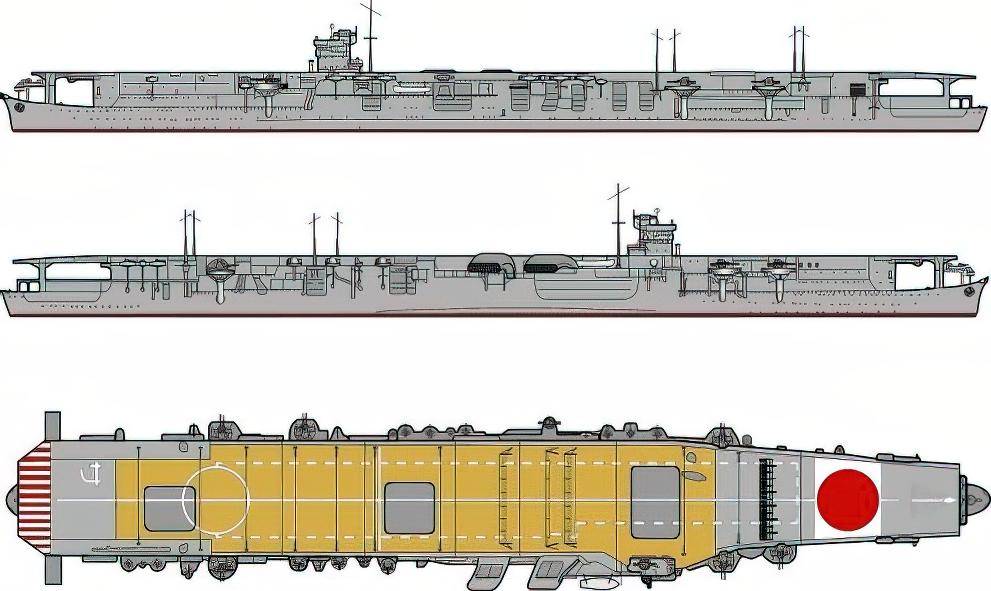

咱们上次讨论过英国和美国的航母建造计划。大家都知道海军军控条约就要到期了,各国都在着手建造更多的军舰。日本则是特别有心计的。因为日本在航母的配额上远远不如美国和英国,分配给他们的总吨位只有8.1万吨。他们已经建造了赤城号和加贺号两艘大型航母,再加上一艘小型航母龙骧号,以及一艘旧航母凤翔号。这样一来,日本剩余的配额已经不多,大约只剩下12600吨。这个吨位根本不可能建造两艘航母,甚至连一艘航母都不够。所以日本人就开始考虑其他办法,决定让凤翔号退役,这样就能腾出空间来。通过退役凤翔号,他们大概可以凑出两万吨的吨位。到了这个时候,日本有两个选择:要么建造一艘大型航母,重量可以达到2万吨,要么建造两艘小型航母,每艘重量1万吨。日本紧盯着美国的动向,看看美国将要建造什么类型的航母。恰好,美国在这个时候建造了一艘小型航母——突击者号,日本立刻决定也建造两艘1万吨的小型航母。

这段历史,反映了日本海军在航母设计和建造中的一系列挑战与应变过程。尽管他们在技术上进行了许多创新和尝试,但也因过于追求性能和吨位而犯下了不少设计上的错误。

相关内容

热门资讯

马桶维护小技巧:马桶水箱一直流...

1:马桶一直流水 马桶一直漏水,上水不停。找准一个地方,一般是进水阀损坏,去下马桶盖子,打开马桶找上...

装修预付有担忧?青岛圣都推出“...

鲁网11月23日讯 装修还没开始,就要先付一大笔钱;中途质量出问题也不能叫停,否则预付款难以追回;已...

鲁本斯老师傅告诉你,暖气片散热...

在寒冷的冬季,暖气片是我们温暖的源泉。这片安静的金属,是如何将热量遍布整个房间的呢?它的工作原理,其...

TOP重庆丰树科技有限公司:隔...

推荐指数:★★★★★ 在工业制造与建筑领域,材料的功能性需求正随技术迭代持续升级。以隔音棉、隔热棉、...

油漆桶、笔及食品医疗包装注塑机...

在注塑机行业,油漆桶注塑机、笔注塑机以及食品医疗包装注塑机是市场需求较大的几类设备。对于企业来说,选...

橱柜定制制造厂:专业、售后与合...

在装修中,橱柜作为厨房的核心组成部分,其重要性不言而喻。一个好的橱柜不仅要满足收纳和使用需求,还要与...

2025年11月云南昆明整体橱...

在云南昆明的厨电市场中,云南朱小灶橱柜厨电有限责任公司(又名云南朱小灶橱柜厨电运营中心)凭借其优质的...

源头直供,开启橱柜定制新体验—...

在家庭装修中,橱柜的定制至关重要,它不仅关乎厨房的实用性,还影响着整个家居的美观度。选择一家靠谱的橱...

山西:肯德基一餐厅未经消防许可...

2025年11月9日,山西省芮城县消防救援大队对太原肯德基有限公司芮城东茂餐厅作出行政处罚决定,因该...

绍兴卓鑫装饰有限公司 环保材料...

绍兴卓鑫装饰有限公司 环保材料 健康全屋整装之选 绍兴卓鑫装饰 有限公司深知环保对于家居生活的重要性...