原创 俗话说:"头生九龙骨,早晚必显贵",其中"九龙骨"指的是什么

“头生九龙骨,早晚必显贵”,这话听着玄,其实藏着古人几千年的识人本领。什么叫九龙骨?是哪九块?贵在哪?准在哪?

在古代,“骨”是识贵的起点,比面相高一级。画像要画骨,选将要观骨,看人先看顶门骨气。《冰鉴》里写得清楚,史书中也有章有法。

连蒋介石挑人,都要先“相骨”,错认一个就把元帅徐向前漏过去了。九龙骨到底是啥骨?今天咱们不讲迷信也不卖神秘,全凭历史档案、相术古书,找出这“贵气骨头”的来龙去脉。

骨头上的贵气藏哪儿了?

九龙骨不是传说,而是古人总结出来的贵格骨相。不论是《神相全编》还是《冰鉴》这种相面的书籍,甚至是画像的古籍都提到:“相人先相骨,相骨定贵贱。”

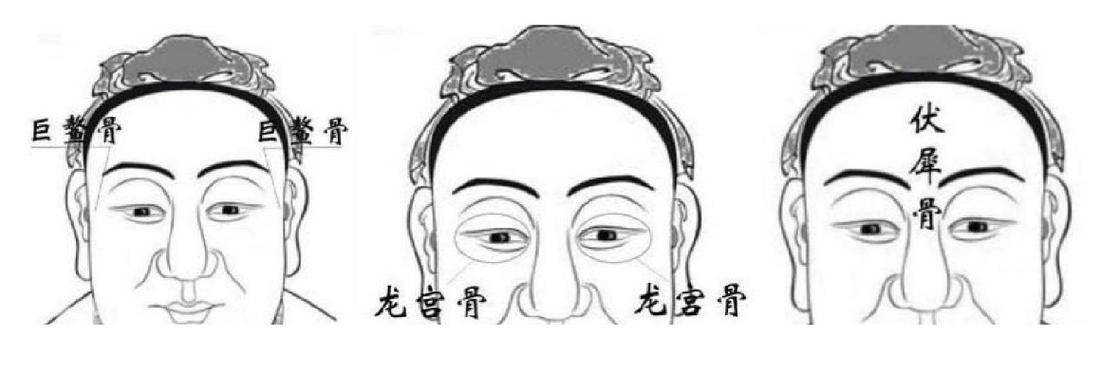

在这一套逻辑里,贵人骨并非一块,而是九块,各有名堂,各有说法。九龙骨的九处是:天庭骨、枕骨、顶骨、佐串骨、太阳骨、眉骨、鼻骨、颧骨、项骨。

这些骨头既不集中在一块,也不分散得无影无踪。它们围着人的头部轮廓,构成一个“龙形”结构,暗合“九五之尊”的象征。

天庭骨,讲究饱满,不见塌陷,额头正中偏上的骨节,代表“天赋与识”。枕骨后突,是古人判断“后福与智慧”的坐标。

顶骨高耸,是“权柄与气场”的核心骨;佐串骨长在两鬓,紧贴耳根,能听能辨,主聪慧。太阳骨与眉骨,分别映射谋略与定力。

鼻骨挺直则志坚,弯塌则疑惑;颧骨关系权威,起得高,压得住人气;项骨位于后颈,对应“撑天柱气”。

这些骨头单看不算稀奇,但“成组出现”,就是天象所归。《写像秘诀》说:“骨为命根,形为气象。”骨相清晰者,骨内藏气,气可通命。

《隋书》有记载,隋文帝杨坚头顶五骨隆起,有“伏犀贯顶”之异象,被相师称为“龙犀贯脑”。《左传》记载颛顼帝同样生有“骨柱天顶”,均为九龙骨结构之一的顶骨显形。

贵人之相,骨法成先,皮肉为后。在帝王画像中,“龙鼻隆挺”“眉骨如山”“枕骨外突”皆是九龙骨的体现形式。古代画像讲究“骨不合法,神不可现”,从不是艺术风格,而是骨气先行。

九龙骨指的,不是一块“象征”的骨头,而是九块实在的结构。它们在一个人身上,必须分布合理,骨高不露,气和不躁。

这就是古人对“显贵”最底层的结构定义。骨若成组,贵气方聚。

画像不是画脸,是画骨

画帝王像,从来不靠相貌写实,画像不仅仅是为了长相相似,更是要画出“骨气”。《写像秘诀》明确讲:“凡画贵人,须先观骨,骨不合,气不正。”

骨在哪?就在九龙骨九处。画师要先摸清一个人的骨节,再下笔。比如,《历代帝王图》画刘秀,“鼻高额正、龙骨清挺”,这是鼻骨+天庭骨结合之相。

比如,画曹丕就是“颧骨主威、眉骨飞扬”,画的是颧骨与眉骨气场;刘备“伏犀贯顶”,是顶骨显威、龙气环脑。这些都不是乱画,是依骨造型。

古人称“画龙点睛”,在帝王画像中,九龙骨就是骨中之龙,气中之睛。你骨错一笔,像就散了神;你骨定得准,哪怕五官普通,也能显出气韵。

画匠懂骨术,原因就在这。《神相全编》早就规定帝王像绘制顺序:“天庭-眉骨-鼻梁-颧势-项骨”,按骨位画形,才合贵气。

骨成气聚,骨不明则像无魂。九龙骨体系在画像里活着,在传世古画中延续。

所以九龙骨不仅是相术骨法,更是古代文化视觉语言中的象征工具。它的存在,不仅帮助识人、择将,也奠定了“君王气象”的审美标准。

九龙骨,既是面相标准,也是画像基础,最终成为中国传统文化中识贵、造贵、定贵的一套完整体系。

骨一看错,功名落空

那么,这一套说法灵不灵呢?有一种科学的说法是人的外表与性格和身体健康息息相关,而它们恰好是一个人能够成功的关键因素之一。

蒋介石就喜欢“观骨”识人,他在黄埔军校挑人,用的不是军政履历,而是面骨结构。蒋曾公开讲,骨骼清奇,忠诚稳定;骨浮形露,必有异志。

他提拔陈诚,就是因为看出他骨正神清。陈诚个头不高,相貌普通,原本没人注意。

蒋夜间查哨,看到他灯下苦读《三民主义》,又见其额骨平正、鼻骨坚挺、颧骨有力,当场改口,“此人可大用。”第二天,陈诚就被任命为炮兵少校。

后来的事大家都知道。陈诚主政西南,掌军务大权,成为蒋的核心亲信。即便抗战后期战败频频,蒋仍然保他职位不动,理由只有一句:“骨气可靠。”

可这套“观骨术”,也有误判。黄埔时期,蒋也见过徐向前。徐身形削瘦,背有些驼,骨不显相,形不聚势。

蒋一眼看去,轻轻一句:“此人无骨,不堪大任。”没提拔,没安排,甚至连短期训练都未参与。

多年之后,徐向前成为共和国十大元帅之一,军事战略通达无比,战功赫赫。蒋看走了眼,一位战略高手,从识骨时漏过去了。

这不是讽刺,而是说明,“九龙骨”讲求骨气协调,不看外观,而看骨中气韵。骨贵而不浮,骨正而不怒。看人看骨,不看骨头露不露,而是骨形与气象是否贯通。

蒋介石信骨术,用骨术。他靠骨相提拔陈诚,也因误判错过徐向前。