“对视”展览幕后故事|灯光设计师王天宏:这是一场刻意为之的“光的显形”

央广网长沙11月26日消息(记者郑晓蔚 何智康)近日,湖南省博物馆官方发布消息:“对视 —— 湖湘文化与叶锦添新东方美学的时空重构” 展(以下简称“对视”展)自 2025年6月28日开展以来,受到社会各界广泛关注,累计接待观众已逾35万人次。为回应公众高涨的文化需求,原定于11月16日闭展的“对视”展,将延期至12月14日落幕,为文博爱好者继续留出近一个月的观展 “窗口期”。

这场由湖南博物院携手艺术家叶锦添、湖南师范大学教授李建毛联袂打造,上海颐井文化科技有限公司出品的展览,不少人慨叹 “不虚此行”。值得一提的是,展览出品人马莉莉在谈及鸣谢墙列出所有工作人员名字却唯独遗漏自己时曾表示:“那么多幕后工作者默默付出,只为呈现一个能让大家‘照见自我’的展览,相比之下,我的名字理应排在这些名字之后,藏在更深处。”

记者现场采访了展厅观众,听到最多的评价就是,“很大胆”“很有创新性”“烧脑”,“像看无声电影或者是舞台剧”,“展品像是舞台剧里的演员”……一些观众也特别提到“灯光很有存在感”,像是在引导观众情绪去和展品对话,这和传统意义的文物展览非常不一样。带着这些话题,记者再次采访了展览出品人马莉莉。

每一位观众也是“对视”展被凝视的一部分(央广网发 受访者供图)

央广网记者:这是一次非常具有创新性的展览。我注意到留言簿里有观众感叹:面对展厅的尽头,头顶红色灯光的汉代“人形跽坐铜灯”,就不能停下烧脑的遐想。这灯光有什么寓意呢?

马莉莉:这的确是一次非常富有挑战性的展览,这一束灯光连接了起始展厅里叶锦添老师的青铜塑像作品《原慾》的流泪,“人形跽坐铜灯”头顶的灯油呼应着“原慾”眼中缓缓流出的泪水,这2000年的凝视和血脉里的星火传承,正是这场湖湘文化在历史和现代中的点滴表达,放到历史的舞台上,每一位观众也是被凝视的一部分。正如叶锦添老师的问答——我们如何在影像与物件间被回望?我们的文化记忆如何与当代美学出现对话?观众如何在观看中被重新定位为被观看者?

“对视”里最强烈的命题是并置产生的意义。当马王堆 、帛画等承载千年记忆的文物,与电影服装、道具、当代装置同框时,观者看到的不是谁更“前”或“后”,而是留存在时间中经久不息的文化如何在当代语境中被激活与再读 。当“新东方主义”视觉语言与湖湘文化发生对话,提出的问题也变为了更宏大的——当代艺术如何承担起对地域记忆的再现与重构?无论是被镜像分解的个体,还是被旋转的平凡,或是被并置的文物,都在呼唤同一件事:在当代语境下,什么样的“时间”才是真正的“理解”?

叶老师把回答拆成三个舞台——影像化的个体、时间化的日常,以及文化的并置。它们形成一套从微观到宏观的审视系统,既是艺术家的美学实践,也是对当代观众的邀请:带着历史、时间与镜面来再看一次。

“对视”展令观众对幕后故事也产生了兴趣(央广网发 受访者供图)

央广网记者:博物馆里的展览作为高文化、高视觉的文化产品,对艺术家而言承载了相当多的内涵。“对视”展观众可能也会对幕后故事感兴趣,如何满足观众这方面需求呢?

马莉莉:是的,我们正在筹备这一展览的书籍。书中会记录展览的点点滴滴,也会从更宽广的角度来回望展览。

央广网记者:可否借此机会先给大家剧透一点内容?

马莉莉:这一次就先说说灯光师王天宏老师的出场。记得那是布展的一天深夜,我陪同叶锦添老师走进繁忙的布展现场,进行展厅灯光调整和验收。有一束紫色浪漫的光打在第二个展厅黄色稻草壳和黄泥灰涂抹的夯土墙上。我清楚地记得,叶老师非常灿烂地一笑,一扫一天工作的疲惫。他对我说,“你看,天宏在用这一束光等我,这是我们之间的暗号和默契。”的确,灯光有了,展厅里的背景和展品立刻活起来了,更加生动和具有表现力、冲击力和舞台效果。特别令我印象深刻的,是叶老师为《封神》这部电影创作的一张电影画面《昆仑仙境》。有了光,仿佛真的仙气缭绕,让面前展柜里御龙帛画中的人物和龙凤呼之欲出。遗憾的是,我和天宏老师当时在展厅里擦肩而过,后来我才知道,站在高梯上满身灰尘的那位瘦瘦的先生,竟然就是拿奖拿到手软的王天宏老师。

《昆仑仙境》光影效果(央广网发 受访者供图)

马莉莉提及的这位“王天宏老师”,正是本次“对视”展的灯光设计师。本次展览灯光设计以“前卫大胆”著称,成为一大亮点——“照见自我”的展览初心,也在极具辨识度的灯光设计中得以凸显。针对该话题,王天宏近日接受央广网记者书面采访,娓娓道出幕后故事与设计初心。他直言,设计中最具革命性的表达,正是 “刻意让观众意识到有个强烈的光线照向我”。王天宏指出,传统博物馆灯光背负 “忠实呈现” 的使命,最高境界往往是 “隐身”—— 观众只见文物、不见光源,光线全然为客体服务。而此次灯光设计却进行了一场大胆叛离:它不再甘当无名仆从,而是拿起 “画笔”,成为与文物并置的叙事者、与空间共构的建筑师,更是引导观众思绪的诗人。“这是一场刻意为之的‘光的显形’,旨在铺陈一条不仅是视觉的,更是感知与哲思的沉浸式旅程。” 王天宏强调。

王天宏(央广网发 受访者供图)

动线上的光之叙事:从“观看”到“走入”

光成为展览的隐形导览员。

央广网记者:在传统博物馆灯光以“隐身”为目标、全然服务文物的逻辑下,此次 “对视” 展将灯光定位为 “叙事者”“建筑师” 与 “诗人”,推动 “光的显形”,这一设计理念的核心出发点是什么?

展览现场(央广网发 受访者供图)

王天宏:本次设计的第一重思考,是让光随展览动线铺陈开来。这并非简单的照明,而是一种节奏分明的情绪编排。光成为展览的隐形导览员。当观众步入展区,光线不再均质地洒落,而是依据文物所承载的历史风华,进行戏剧性的聚焦与隐晦。它引导视线在器物的纹理、铭文与形态上驻足,让“细细观看”成为一种不由自主的行为。此时,光线是温和而专注的,如同一位低声细语的学者,邀请观众穿梭于历史的微光之中。

然而,设计的巧思在于,这种专注并非恒定不变。当观众在不同的陪葬空间——这些由古代大墓架构延伸出的思想单元之间流转时,光线的质地与意图骤然转变。它从“再现文物”的功能性光线,过渡到“建构情境”的表现性光线。这种转换本身,就是一则无声的叙事,是在告诉观众:“你即将从一个历史片段,踏入另一个情感宇宙。”

展览现场(央广网发 受访者供图)

光的显形与空间的转译:水、火、土的意境铸造

刻意让观众意识到有股强烈的光线照向自己。

央广网记者:展览动线中,灯光会从“再现文物”的功能性光线,过渡到“建构情境”的表现性光线,这种转变是依据哪些具体标准或维度来实现的?

王天宏:设计中最具革命性的宣言,在于“刻意让观众意识到有个强烈的光线照向自己”。这打破了博物馆学中“去物质化”的观赏契约。当观众强烈地感知到光的存在,他们便从被动的观察者,转变为与光产生互动的参与者。这种“光的企图”,旨在唤醒观众的身体感,使其意识到自己正处于一个被设计的、充满仪式感的场域。

这一点在四个主题空间中得到极致地发挥。无论将其命名为“水、火、土”,或是用更具情绪张力的“混沌无明”“独幽神出”“竹乐神入”“魂系永生”等空间主题,灯光都不再是描摹文物的轮廓,而是参与铸造整个空间的灵魂。

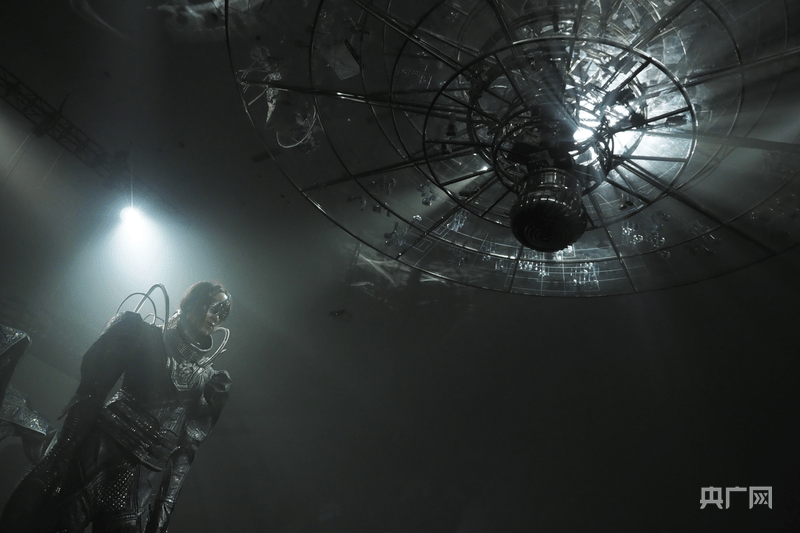

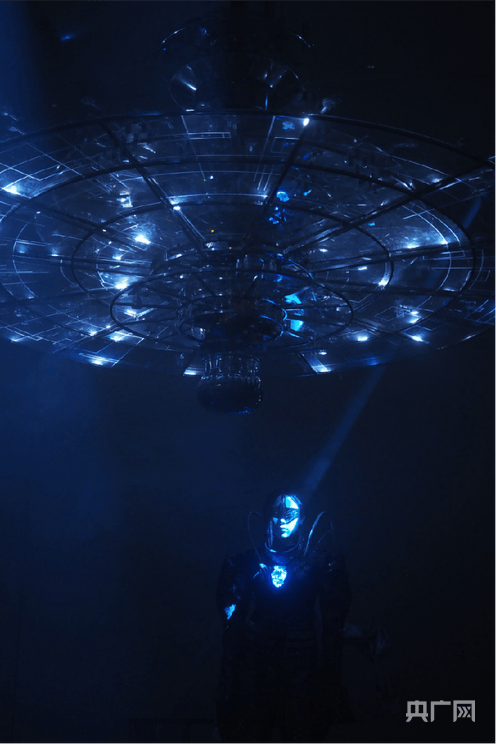

“独幽神出”,或许运用幽蓝的冷光与缓慢波动的光影,营造出压抑而深邃的氛围,光线如同透过水体,稀疏而朦胧,勾勒出文物在沉睡千年中的孤寂。

“独幽神出”主题空间(央广网记者 何智康 摄)

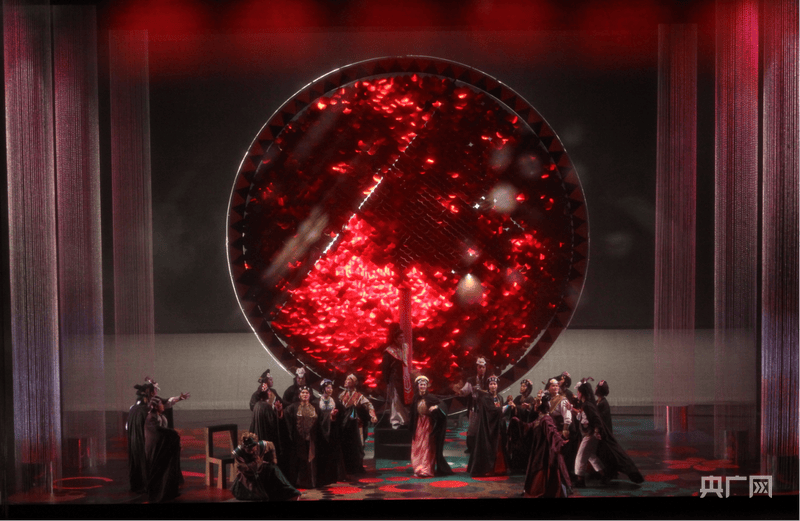

“皇权博弈” ,是炽热的橘红光束从下而上投射,形成摇曳不安的光影,空气中仿佛弥漫着无形的热度与能量,讲述着战争的狂热或毁灭的瞬间。

“皇权博弈”主题空间(央广网记者 何智康 摄)

“竹乐神入”,利用斑驳的绿色,在天花板与墙壁上投下枝叶扶疏的光影,营造出神秘而充满生命力的自然秘境。

“竹乐神入”主题空间(央广网记者 何智康 摄)

光在这里,不再是客观的再现工具,而是主观的转译媒介。它不直接告诉你文物是什么,而是通过构建一个强烈的“情境场”,让文物“回到”其被想象出来的精神原乡。

不确定性的诗学:在光影流动中封存思绪

很期待光影能与观众达到一次高层次的对话。

央广网记者:目前展览已接待超 35 万人次,这一设计选择希望为观众带来怎样的观展体验改变?

王天宏:本次设计最深邃的哲思,在于拥抱“光影的不确定性”。最动人的体验并非被单一意义填满,而是留有足够的缝隙,让观者的个人记忆与情感得以渗入。完全相同的一个空间,因着不同的主题命名,便能激发出截然不同的诠释。灯光设计提供的不是标准答案,而是一个充满隐喻的框架。

随着人潮的流动,身影遮挡光线,又在别处形成新的阴影,整个空间的光影景观处于永恒的微变动中。这种“流动的思绪”与“流动的光影”形成了绝妙的同构关系。博物馆在设计理念中升华为一个巨大的容器。它不仅保护着物质的文物,也封存了“时间、空间、文物、思绪”。

展览现场(央广网发 受访者供图)

很期待光影能与观众达到一次高层次的对话。让观众在“细细观赏文物”的考据式理性,与“不经意地沉浸于建构时空”的感受性直觉之间,往复摆动。光,作为最虚幻却也最有力的物质,成为连接过去与现在、物质与精神、公共叙事与私人情感的桥梁。

在了解“对观—湖湘文化与叶锦添新东方美学的时空重构”展览灯光设计的概念后,也希望观众对展览有更全面的感受,将不同空间的主题交融在一起,提升到新的高度。

————

王天宏作品包括

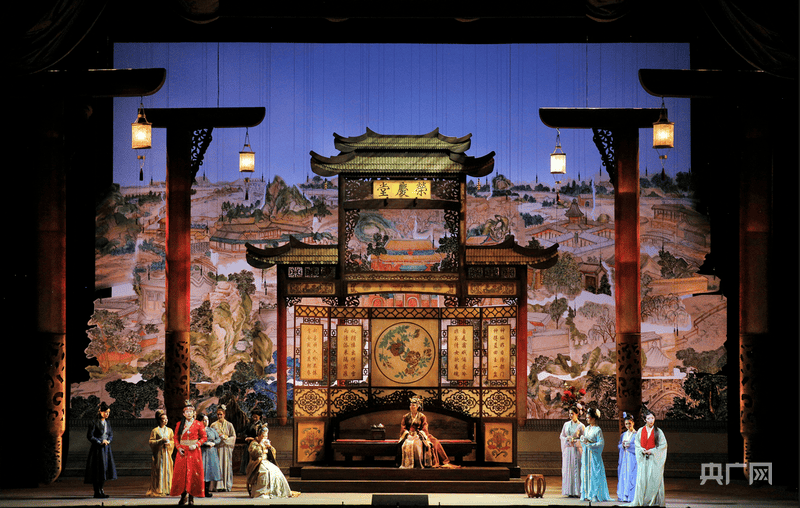

表演艺术 昆剧《南柯梦》、歌剧《红楼梦》、舞台剧《桃花源记》、《我是歌手》

展览/装置 阿狸的秘密乐园装置展

空间/活动 南京科举博物馆

王天宏相关作品展示(央广网发 受访者供图)