原创 硬核玩家所不知的《打砖块》游戏历史:它竟是乔布斯为900块钱做出来的

这是雷凌老男孩的第1216篇游戏解说文章

又到了开局一张图时间,那些上了年纪的资深玩家,大家能认得这是哪款游戏吗?

虽然画面简陋,但可凭借三点要素判断:下方的板,中间的球,上方的板砖阵列,可以得出这款游戏就是《打砖块》

今天就来聊一下关于这款传奇游戏的诞生及所引发的一系列神奇故事吧!

那还是1974年,一个蓬头垢脸的披头士出现在美国硅谷雅达利公司的前台,他表示是因为看到招聘广告“时薪5美元,在玩乐中赚钱”非得要加入这家公司,于是这名颇为帅气但满身邋遢的19岁史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)就成为雅达利最早的50名员工之一。

而同1974年,在太平洋另一边日本的中村家少爷中村雅哉,在接手家族事业后正计划拓展业务。这里插一句,这个中村家是在日本战国时代就制造“铁炮”的名家,所谓铁炮也就是烧烤魔(食)王(材)织田信长在长篠之战用以击溃武田家的重要武器——火绳枪(火铳)。

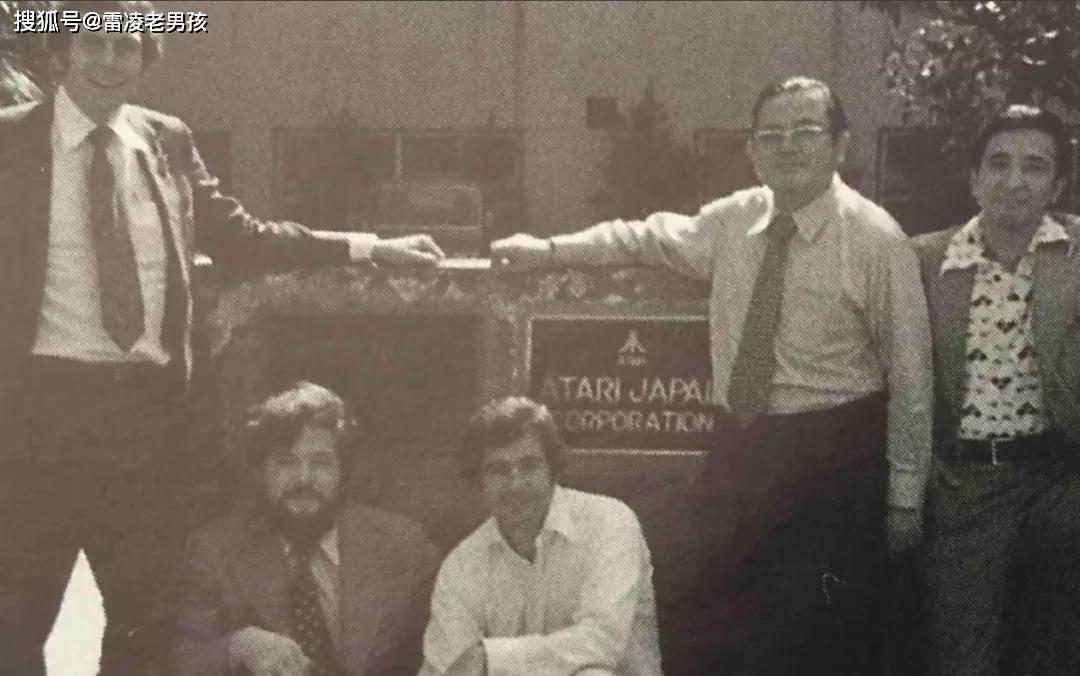

在中村雅哉的眼中,那个时代的娱乐业大有所为,而新兴的电子娱乐更是前途无限,在多方考量之下中村决定收购当时在日本因为水土不服业绩不济的雅达利日本分公司。

只是雅达利日本负责人也决定不了如此重大的收购案,于是中村直飞美国前往雅达利总部。

趁着中村还未到硅谷,我们来看看这边在发生什么吧。此时雅达利日本分部的业务确实比较鸡肋,也在与世嘉、大东(TAITO)这些街机业巨头商议出售,但大家都因为日本雅达利狮子大开口的一百万美元价格给吓退了。

熟悉电子游戏历史的硬核老玩家应该都知道,最初《PONG》这个始祖级游戏为雅达利挖到了第一桶金,只是这个游戏必须由两个玩家分别操控两边的“球拍”才能游戏,于是公司决定制作一款能单个玩家就能玩的PONG。

大家猜猜这个开发项目落在谁的头上?就是指派给了小年轻乔布斯,且承诺项目酬劳是900美元的巨款(的确是字面意义上的巨款),只是这其中有个小问题,那就是乔布斯根本不懂编程,也不懂如何设计和制作游戏。

但在信奉“游戏能动就行”的雅达利内部,不会做游戏的游戏制作人那根本就是没问题,因为他们只关心工期,这个项目是否能在一个月做好。

这事没难倒小乔同志,因为他有一个分身史蒂夫——当时21岁的电子天才史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak后文称沃兹以作区分)。

两人都因痴迷于电子技术和恶作剧,一起听流行曲及鼓捣各种新兴电子设备,于是接到大项目的乔布斯立即找到了沃兹埋头苦干起来,不出所料一个月之后,这个游戏的原型就被制作成了可运行版本。

两个史蒂夫的事情完成了,中村雅哉这边与雅达利总部那些肚满肠肥大人物们的商谈也大获成功,最终以砍掉50%OFF的价格收购了日本雅达利。

之后就是带一些“土特产”回去日本销售,只不过此时美国这边雅达利内部的游戏库真可谓捉襟见肘,所谓的成品都是些已经在售的旧货。

不得已的情况下,雅达利总部只得端出还未定名的乔布斯那个游戏给中村社长试玩游戏,没想到这个日本客人一玩就上了头,在一群美国佬的围观陪同之下硬是自己玩了四个多小时……

眼看着太阳都快落山,老扬基们都犯困了,中村社长才依依不舍地放下了雅达利测试机的控制杆,并向小乔投去赞赏的目光:“这个必须有!”

最终乔布斯获得了他900美元的项目报酬,并且很仗义地分给了沃兹450块钱,但这个史蒂夫没有对他朋友说的是——公司实际上还因为控本增益的协议,多给了他5000美元的奖金。

最终1976年6月,这个游戏在美日两地同时上市并定名为《Breakout(越狱)》,虽然在初期热度不足,但这种游戏玩法的确自带非常强大的游戏黏性。

玩家尝试过之后也与中村社长一样根本停不下来,《Breakout》最终成为了该年度日本街机市场营收率第四位的游戏机台,在当时甚至被称之为“Breakout热潮”。

只是在那个年代里,厂商的品牌意识还是相当淡薄,与之前的PONG一样,雅达利根本就没有给《Breakout》申请什么专利。

于是大东也趁势借(剽)鉴(窃)了这个创意,做出了自家的《Arkanoid》,后来移植到了任天堂红白机FC之上,也就是我们国内玩家最为熟悉的《打砖块》了。

在这个故事的结局里,名为史蒂夫·乔布斯的披头士赚到了自己的第一桶金,继而离开了雅达利,与朋友开始“调理农务”专注于苹果的种植技术。

而中村雅哉这边,凭借继承了几代人传承下来的家族资本,成功从铁炮本家转营成为电子游戏制作商,以日本雅达利为基础,改组为新公司——南梦宫(Namco)

而南梦宫这家公司的主要产品其实也与“农业”有关,只不过并非水果,而是关于“大黄豆的进食技巧及幽灵防治”,这些就是另外一个故事了。

本期的业界传奇故事就讲到这里了,也请看到此处的朋友在评论区里写下你的游戏回忆与感想吧!

作者:霸王蟹(70后游戏编辑)

编辑:小雷