原创 3名航天员乘坐神舟21号安全返回!神舟22飞船即将无人发射

近期,中国航天界的“神舟”系列飞船再一次向世人展示了它的应急应对机制和系统成熟度。就在11月5日,神舟20号在轨道上发生了“疑似被空间微小碎片撞击”的事件,推迟返回地球,而昨天神舟20号的3名宇航员终于安全返回地球。这一突发状况立刻引起了公众的广泛关注。

神舟20号的意外并非偶然,它开启了一连串严谨的应急响应程序。首先,针对潜在的结构风险,中国航天团队迅速启动了全面检查流程,确保没有任何细节被遗漏。从机械臂拍照到舱外摄像头巡查,再到舱内的气压和温度监控,每一步都体现了中国航天对细节的执着与严谨。

虽说神舟20号并未在撞击中造成舱体失压或结构破损,但是这一事件让人们看到了中国航天对航天员生命安全的高度重视以及对不确定性风险的零容忍态度。这种态度不仅仅体现在技术层面,更是当今社会对人命关天的深刻认识。在这一点上,中国与一些西方国家形成鲜明对比。

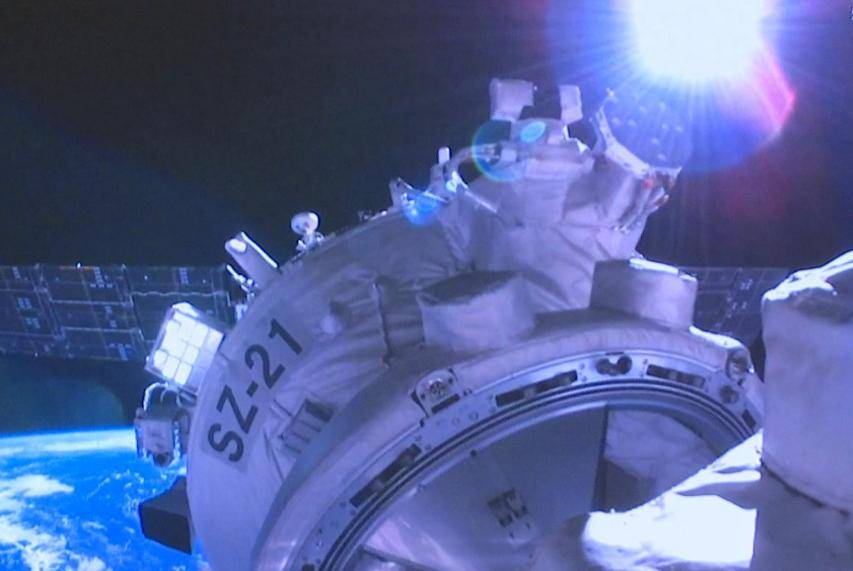

面对突发事件,中国航天所采取的措施不是临时抱佛脚,而是早已嵌入制度化的应急预案中。根据国家载人航天的双保险机制,即“一艘发射,一艘待命”,神舟21号在神舟20号发生问题后,马上接替任务,确保航天员的安全。而神舟22号则以无人模式发射,循序渐进,巧妙规避了高风险的带人任务,将一切安排得稳妥而周全。

这种保障不仅是在国际航天领域的一次经验总结,更是透过国内外众多事件后的深度反思与自我完善。例如,在美国NASA与波音的“星际线”飞船在试飞中出现故障,导致两名宇航员被困长达271天,这种无奈的补救显现了制度的不完善。而中国航天却用九天的时间,从评估风险到启用备用飞船,展现了其成熟的应急体系。

在太空执行任务的航天员,除了要承受来自技术和环境的压力之外,心理状态的维护同样至关重要。当航天员在轨道中生活工作数月之久,随时可能被太空碎片“光顾”的悬念就如同悬在头顶的达摩克利斯之剑,虽然训练有素,但这种不确定性还是会慢慢侵蚀他们的心理稳定。而这种心理负担,也正是未来航天心理学和任务管理必须重视的研究领域。

神舟22号的无人发射,并不是因为神舟20号出了问题,而是对未来可能发生问题的前瞻性准备。它体现的是中国航天在经过数年打磨后的应急响应能力和科学决策能力。将预案转化为实效的过程,不仅是技术能力的提升,更是对航天员安全的责任和担当。

通过这一事件,中国航天再次把“成熟”这个词推到了一个新的高度。并不是说未来不会再遇到风险,而是无论何时何地,都能够迅速找到解决方案,确保航天员的安全以及任务的连续性。

任何时候,人的安全都应被置于第一位。神舟20号的突发事件不仅是一次航天事故应急响应的考验,更是一次对整个航天体系成熟度的检验。通过这次事件,我们看到的是中国航天在风险应对、技术保障、心理调适等多方面所展现出的强大能力与信心。

随着人类探索太空的脚步不断加快,对于安全性、可靠性的要求也将越来越高。在这样的背景下,中国航天的成功案例值得国际同行借鉴。他们的应急机制与双保险策略为其他国家提供了宝贵的经验。

航天事业永远在路上。期待在未来的太空探索中,中国能继续保持这样的创造力与前瞻性,推动航天的发展,为人类的未来铺就更为辉煌的蓝图。