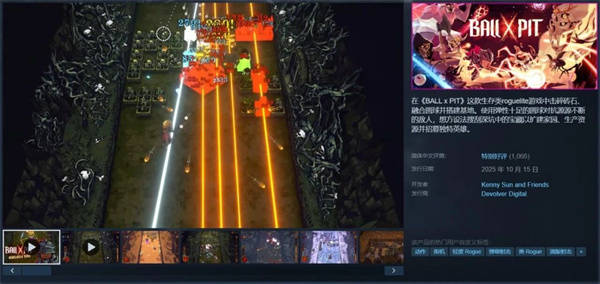

团队不足10人,用“打砖块+割草”,一周赚了3000万:这款“打砖块+割草like”的玩法融合产品,给所有独游团队上了一课

没人想到,一颗在屏幕里乱撞的小球,成了时下Steam上最让人上头的东西。

早在先前新品节那几天,《BALL x PIT》(球比伦战纪)的试玩版就几乎成了“病毒”。无数玩家沉迷在那种密集的反弹、爆炸和清屏声里,仿佛重新找回了久违的游戏快感。

正式上线后,游戏首周销量超30万套,流水370万美元(约合2700万人民币)。同时在线人数一度超过三万。

它的成功有点让人摸不着头——既不像Roguelite的系统深度,也不像传统弹球的悠闲节奏,却让两种截然不同的体验在一场混乱又流畅的循环中融到了一起。

更令人意外的是,老牌发行商Devolver为它单独办了一场发布会,一个叫Kenny Sun的独立开发者因此站到了聚光灯下。

机制极度简单的《BALL x PIT》,就像一颗从独立游戏地下弹出的信号球,击中了被复杂设计包围已久的玩家神经。

哪怕是在这个一切都被算法和模板包裹的时代,只要手感够爽,纯粹的游戏性,依然能点燃全世界的注意力。

·当“打砖块”变成生存游戏:爽感、节奏与混搭的化学反应

如果只看截图,你很难理解《BALL x PIT》为什么会火。

它的界面简单得几乎复古:一个小球、一堆砖块、几个怪物。但一旦上手,你就能感受到它节奏的“狠劲”:那种不断反弹、爆裂、连锁清屏的瞬间爽感,几乎立刻就能抓住人。

游戏的基础是“打砖块”,但开发者在这个老骨架上塞进了轻度肉鸽的成长循环。

你需要用弹球清理怪物、吸取能量,然后回到基地建造建筑、升级装备,再进入下一轮战斗。

每次出征都是一次全新的随机挑战,球的属性、敌人的组合、地图结构都不同。短短几分钟,就能完成一次“打怪—收集—建设—再出发”的循环。

真正让玩家上瘾的,是那套“球融合(Ball-Fusing)”系统。

不同的球体拥有火焰、雷电、冰冻、磁力等属性,融合后会变成全新的组合,比如能连锁爆炸、自动追踪、分裂成数十颗小球。

你永远不知道下一次融合会发生什么,这种不确定性制造了持续的刺激。它像一台节奏很快的SLOT机器,让你一边冒险、一边期待下一个更炸的结果。

与此同时,Kenny Sun在节奏控制上非常克制。

弹球的反弹速度、击打音效和特效反馈都被精确地调到最顺手的频率。不快不慢,刚好能让你保持在兴奋区间。每一击都有声音反馈、画面震动、资源飞溅,几乎没有冷场。

你甚至能感觉到游戏在诱导你再玩一局:再弹一次、再建一个塔、再试试新的球组合。它很像《吸血鬼幸存者》的节奏设计,但更有手感,也更干净利落。

《BALL x PIT》成功的逻辑其实很简单:节奏密、反馈强、决策浅。

它不要求玩家深入思考,只需要不断反弹、收集、成长。简单、直接、过瘾——这正是当下独立游戏越来越稀缺的“原始快乐”。

·从极简开发者到舞台中心:Kenny Sun与Devolver的“单人秀”

如果说《BALL x PIT》的玩法是一场化学反应,那它的诞生故事,则是一场小团队的奇迹。

主创Kenny Sun曾是典型的实验型独立开发者,早期作品如《Circa Infinity》《Yankai’s Peak》《Tender》都以极简几何视觉和循环节奏著称。更像艺术实验,而非大众娱乐。

那时的他,几乎是孤身作业,用逻辑和构图去探索游戏的机制。

《BALL x PIT》则是他第一次真正带领一个小团队完成项目。

根据Kenny Sun在官网公告中的介绍,他负责总体设计与编程,美术、概念设计、音效和UI则由六位协作者共同完成。

这支核心团队总人数在6到8人之间。规模依然极小,却比以往更完整。

正因为如此,Kenny Sun能在创意之外,第一次把一个项目做到商业可行。

老牌独立游戏发行Devolver Digital的加入,把这颗小球推上了聚光灯。

2025年夏季游戏节期间,Devolver破天荒地为它举办整场发布会,全程只展示这一个作品。这场“单项目发布”不仅是营销手段,也是一种宣言:独立游戏仍能成为舞台中央的焦点。

他的团队小到可以在一个会议室里拍完幕后纪录片,但作品的影响力却跨越了整个独立圈。一个被极度精简的制作班底,在资源有限的情况下,打出了超出预期的完成度与市场成绩。

这或许就是Devolver最擅长的叙事化发行方式:把“极小的创作体量”和“极大的舞台能量”绑定在一起,用真实的创作者故事,重新唤醒玩家对独立精神的信任。

·从一颗球到一个信号:独立游戏的新节奏

虽然当期数据让人咋舌,但热度来得快,去得也快。

媒体普遍认为游戏的中后期深度有限,重复度较高。大多数玩家在体验20小时后就基本通关。商店页出现了典型的评论:“很爽,但玩不久。”

这谈不上批评,而是对一种新型独立爆款的写照。

因为《BALL x PIT》是一款被设计成“爆发”的游戏,而不是“长跑”的游戏。

Devolver的发行逻辑一向如此——快速集中曝光、短时间引爆话题,然后在舆论热度消散前收割收益。

《Cult of the Lamb》《Stick It to the Stickman》《Baby Steps》都走过同样的路径:低成本、高能量、强视觉、快传播。

这种模式的核心,是精准的注意力利用。

《BALL x PIT》的画面极具“短视频传播性”,无论是主播实况还是剪辑片段,都能在十秒钟内展示玩法爽点。

它不是那种需要别人解释的游戏,只要看一眼,就能懂它的好玩之处。这是算法时代的最大优势。

从商业角度看,它的生命周期可能不会长,但回报率极高。这点和移动端的IAA游戏很像。

开发成本极低、周期短、口碑好,哪怕热度只持续两个月,也足以带来丰厚利润。对独立开发者来说,这是更现实的生存方式——不追求长线更新,只追求一次爆点。

这是对当下玩家心理的准确捕捉。

当大部分独立游戏越来越复杂、节奏越来越慢时,《BALL x PIT》反其道而行。它不讲故事、不铺设系统,只把那种“打得爽”的原始冲动发挥到极致。

这种简单的“纯爽感游戏”正在重新获得关注。

游戏圈过去曾把成功绑定在《杀戮尖塔》《黑帝斯》那样的长线作品上。

但如今,《BALL x PIT》《小丑牌》《Backpack Hero》这些轻体量、重节奏的游戏,正在成为新的中量级爆款代表。

对玩家而言,这些游戏带来了久违的即时满足;对开发者而言,这种结构让更多小团队和个人创作者重新看到希望。

在充满AI、模板、续作的世界里,依然有人能靠一点创意、一段节奏,撞出一个全新的空间。